Si la Dordogne n’a abrité aucun des grands camps d’internement du Sud de la France (Gurs, Rivesaltes, Rieucros, Récébédou, Argelès, etc.), l’idéologie d’exclusion de Vichy y a pourtant laissé la marque de structures administratives répressives, en particulier au travers de ce que l’on a appelé les Groupements de Travailleurs Etrangers (GTE).

Ces derniers constituaient, dans la hiérarchie des lieux d’enfermement élaborés par Vichy, une première marche, précédée par les assignations à résidence et suivie par les groupements disciplinaires des GTE puis par les camps d’internement.

Ils succédaient aux Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE) créées par un décret-loi du 12 avril 1939 (gouvernement Daladier) afin d’encadrer, sous l’autorité du ministère de la guerre, les Républicains espagnols qui avaient fui en masse l’Espagne franquiste après la chute de Barcelone, en janvier 1939. Beaucoup d’hommes furent ainsi affectés à des missions et travaux aux abords de la ligne Maginot.

En septembre 1940, après la débâcle puis la démobilisation des hommes, les GTE se substituèrent aux CTE et certains des étrangers des CTE qui avaient échappé aux troupes allemandes furent alors internés une deuxième fois, mais cette fois-ci par Vichy, et dans un autre contexte politique, car il s’agissait de mettre à l’écart tous les étrangers de sexe masculin, âgés de 18 à 55 ans, considérés par le gouvernement de Vichy non seulement comme “indésirables”, mais encore, en “surnombre dans l’économie nationale”.

Il s’agissait désormais non seulement d’exercer une surveillance policière accrue sur les étrangers, en particulier les Républicains espagnols, mais aussi de résoudre la question du manque de main d’œuvre soulevée par l’absence des prisonniers de guerre.

Les hommes incorporés dans ces groupements constituaient une main d’œuvre exploitable à souhait, ils étaient affectés à des travaux et à des employeurs qu’ils ne choisissaient pas et les contrats de travail étaient signés en leurs noms par le responsable du GTE. Les TE étaient utilisés, à titre individuel, dans des exploitations agricoles, ou bien, à titre collectif, pour des travaux pénibles tels que la carbonisation du charbon de bois, le travail dans des mines ou des tourbières, des travaux de voirie, des usines à risque, etc.

La durée de la mise à disposition était souvent temporaire et les lieux d’activité et de cantonnement changeaient rapidement, circulant parfois d’un département à un autre. La plupart des hommes n’avait aucune accoutumance à la rudesse des travaux auxquels on les soumettait et ils étaient arrachés à leurs familles.

Un chantier de voirie à Bourdeilles

© Fonds Garcia Palacio

Caractéristique est d’ailleurs le fait que ces GTE ne furent placés ni sous commandement militaire (comme les CTE) ou du ministère de l’Intérieur (comme les camps d’internement), mais sous la tutelle du ministère … de la Production industrielle et du Travail.

Les personnalités encombrantes politiquement ou à la docilité défaillante étaient envoyées dans des GTE disciplinaires où les conditions étaient bien entendu encore plus difficiles.

Les GTE étaient structurés régionalement en cinq puis six groupements (à Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges), regroupant chacun plusieurs départements. Le Groupement n° 6 comprenait ceux de l’Indre, du Cher, de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Dordogne.

Leur organisation était basée sur une stricte séparation entre nationalités (GTE pour les Espagnols, pour les Allemands, pour les Polonais, les Belges, etc). Bien entendu, le Commissariat Général aux Questions Juives ne tarda pas à s’y intéresser et il introduisit, en 1941, l’idée d’incorporer les israélites, mais dans des groupes spécifiques, auxquels on donna le nom de “Compagnies palestiniennes homogènes“. Vichy et son antisémitisme obsessionnel se dotaient ainsi d’un outil supplémentaire pour renforcer les possibilités d’empêcher l’intégration sociale des Juifs étrangers dans la société française.

Les Juifs des GTE « palestiniens » furent exposés à un traitement aggravé par rapport aux autres GTE et le régime disciplinaire était beaucoup plus stricte, ne serait-ce que parce que, comme l’indique le qualificatif « homogène », ils étaient contraints de vivre dans des structures collectives, comme, par exemple, au 665e GTE de Soudeilles en Corrèze ou au 664e GTE de Mauriac dans le Cantal, qui devinrent plus tard des antichambres de la Shoah.

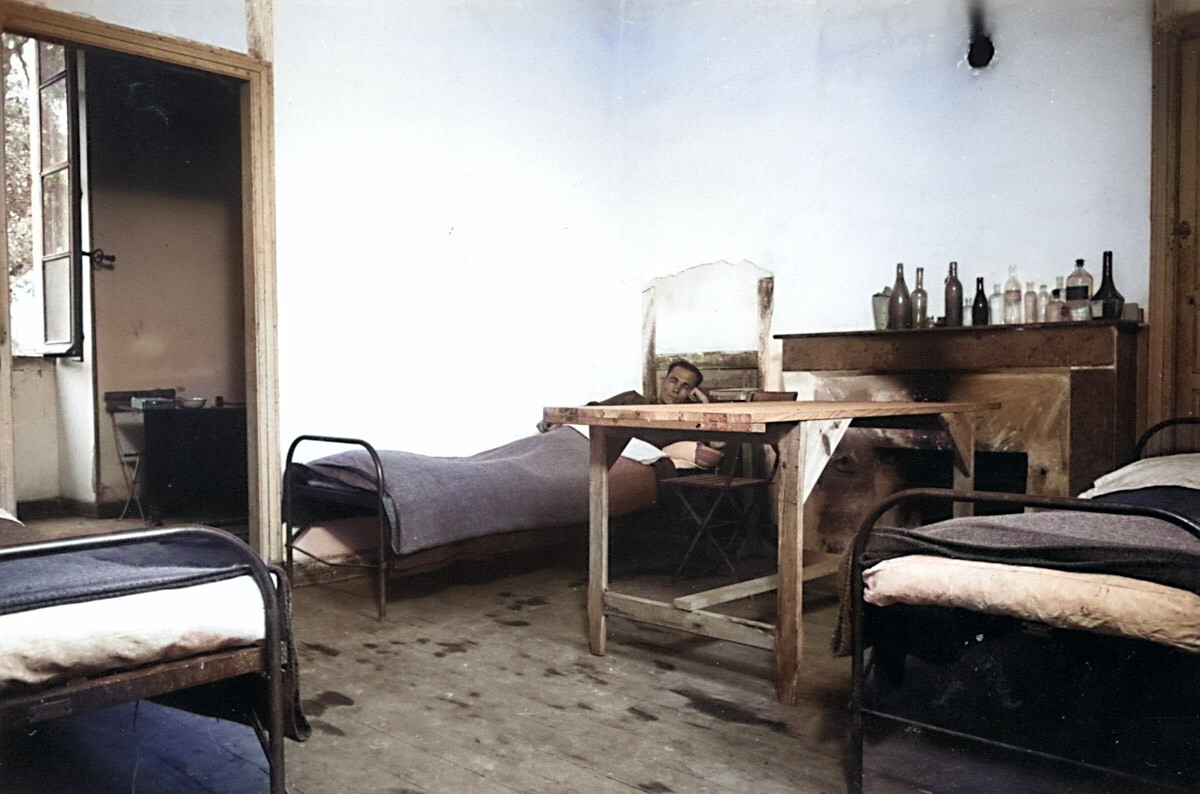

Une chambre dans le logis de l’abbé

© Fonds Garcia Palacio

En Dordogne, huit GTE ont été créés

dans les communes suivantes :

- Agonac et Castelnaud-Fayrac, qui fonctionnèrent jusqu’au mois d’avril 1941,

- Mauzac, en fonctionnement jusqu’au mois de septembre 1942,

- Le Buisson et Calviac, qui fonctionnèrent jusqu’au mois de décembre 1943,

- Bergerac, Saint-Astier et Chancelade, opérationnels durant toute la guerre.

Les GTE d’Agonac, Castelnaud, Le Buisson, Calviac, Mauzac, Saint-Astier étaient composés d’Espagnols. Celui de Bergerac utilisait essentiellement des Espagnols mais aussi des Juifs employés dans des entreprises telles que Guyenne-Pétrole ou les sociétés minières locales. Le GTE de Mauzac, dit « de triage », servait de centre de transit avant répartition dans d’autres GTE de la région. Le GTE de Chancelade était le siège du groupe départemental. Il était dénommé « GTE mixte » car on y incorpora des étrangers de toutes nationalités, tout particulièrement des Polonais, des ex-Allemands et ex-Autrichiens mais aussi des Juifs.

Les Juifs étrangers du département déclarés incorporables par la commission d’incorporation devant laquelle ils passaient étaient généralement dirigés dans un premier temps vers le 652e GTE de Mauzac, GTE de triage, avant leur envoi dans les GTE « palestiniens », implantés hors département afin d’éloigner ces Juifs non seulement de leurs familles mais aussi de la ligne de démarcation. Les conditions de vie dans le GTE de Mauriac, déplacé en mars 1942 à Saint-Georges-d’Aurac (Haute-Loire), y étaient particulièrement effrayantes.

Vue sur un baraquement implanté contre l’église abbatiale de Chancelade

© Fonds Garcia Palacio

La situation des GTE en Dordogne s’inscrit dans le contexte particulier du département durant cette période :

Arrivée des repliés du Bas-Rhin parmi lesquels figuraient de nombreux Juifs, zèle de l’administration préfectorale du département qui anticipa la création de GTE dits « palestiniens », zèle du colonel Blasselle, commandant militaire du département particulièrement xénophobe, antisémite et répressif, et, enfin, perméabilité de la Résistance.

Ce dernier point est important et il est important de relever que ces GTE, dirigés par d’anciens officiers démobilisés et souvent gérés par des secrétariats composés d’anciens Républicains espagnols ( !), ont abrité un certain nombre de Résistants et qu’il y eut des actions concertées avec les maquis qui eurent pour résultats de faire passer à la Résistance un certain nombre de Travailleurs Etrangers promis au travail forcé en Allemagne ou au sein de l’organisation Todt. Et on ne compte plus les stocks d’habillement, chaussures, draps, nourriture qui passèrent des GTE aux maquis au cours d’attaques concertées de la Résistance !

La réalité la plus méconnue des GTE réside dans le rôle qu’ils jouèrent dans le processus de la Shoah : lors des rafles de Juifs menées dans toute la zone sud par Vichy, à la demande de l’Occupant, le 26 août 1942 puis les 23, 24 et 27 février 1943, les GTE furent particulièrement concernés puisque le fait d’être interné dans un GTE était, en soi, un critère de sélection lors de l’établissement des listes des personnes à rafler. Plus accablant encore, le 26 août 1942, non seulement les hommes étaient concernés, mais on y ajouta leurs familles, ce qui fit que les déportations furent familiales et conduisirent dans les chambres à gaz d’Auschwitz Birkenau même des enfants en bas âge, dont le plus jeune, Léon Säckler, avait deux ans. Comble de cynisme et de duplicité, Vichy présenta ce regroupement et cette déportation familiale comme une mesure humanitaire.

En Dordogne, les rafles au sein des GTE firent quatre-vingt-quinze victimes, le GTE de Chancelade « produisit » à lui seul soixante-cinq déportés, quarante-cinq lors de la rafle du 26 août 1942 et 20 lors de la rafle du 27 février 1943. Seize déportés furent pris au 652e GTE de Mauzac et quatorze au 648e GTE de Bergerac.

Cette brève synthèse ne peut rendre compte de tous les aspects du fonctionnement des GTE, mais elle jette un éclairage sur ces structures si proches de nos territoires et dont il ne reste la plupart du temps ni trace ni récit ni souvenirs.

Il faut donc saluer le projet mené à Chancelade autour de l’histoire du 647e GTE de l’abbaye.

Bernard REVIRIEGO

L’envoi de Travailleurs Etrangers sur des chantiers de l’organisation Todt

© Fonds Garcia Palacio

Le 647e GTE

© Fonds Garcia Palacio

Bibliographie

– Reviriego Bernard, « Les juifs en Dordogne, 1939-1944, de l’accueil à la persécution », préface Serge Klarsfeld, Périgueux, chapitre « Les Groupements de Travailleurs Etrangers », p. 115-165, Éditions Fanlac, 2003.

– Reviriego Bernard, « Les étrangers dans la région de Limoges, entre « accueil » et rétention », Histoire et mémoires. Conflits contemporains. Limousin, Berry, Périgord, Charentes, n° 2, p. 15-52, Ed. Lucien Souny, 2010.

– Reviriego Bernard, « Les GTE en Dordogne : des camps de travail forcé au service de Vichy », Jean-Pierre Koscielniak et Philippe Souleau (dir), Vichy en Aquitaine, p. 296-309, Paris, Les éditions de l’Atelier, 2011.